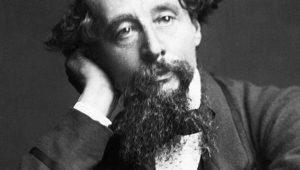

Hanya satu ungkapan ringan. Terlambat. Mungkin juga tidak. Tapi jelas baru ingat lagi bertahun kemudian. Pertama tentang Charles Dickens. Lalu beberapa novelnya, seperti “Hard Times” dan “David Copperfiled”. Baru kemudian muncul “A Christmas Carol”. Di penghujungnya, ingatan samar muncul kembali tentang sosok Ebenezer Scrooge. Sang karakter cerita bikinan Dickens yang menggemaskan, mudah mengundang amarah dan serapah, tapi berakhir di titik kritis ini: empati datang sebelum semuanya berakhir.

Ditulis pada tahun 1843, “A Christmas Carol” memang lahir dari Eropa yang tidak lagi bahagia. Schiller, misalnya, mengeluhkan irama detak arloji yang tertib dan dingin, telah menjadi irama kehidupan baru. Mesin-mesin ditemukan, kemampuan produksi meningkat, tapi ongkosnya mahal. Salah satunya, yang suci dan terlindungi, pesan-pesan yang menghidupkan hati, serta rasa bahagia dalam ketidakberdayaan menghadapi dahsyatnya alam raya perlahan berganti. Mesin telah mengajari jenis disiplin baru, disiplin yang berurusan dengan produksi, dan memberi keyakinan baru pada manusia bahwa alam bisa ditundukkan. Tapi yang paling mengharubiru, kekayaan material bisa bertambah berlipat ganda, meski ongkosnya adalah hilangnya waktu-waktu panjang untuk merenung, jatuh hati dan menitikkan airmata untuk mengagumi Kuasa Tuhan yang tak tepermanai.

Maka, jika revolusi industri tengah membuncah, dimana lagi di Eropa kalau bukan di Inggris wajahnya akan paling telanjang tersibak?

Tahun 1843 hanya lima tahun sebelum tahun 1848. Pada 1848, kesaksian tentang benih-benih pecahnya revolusi yang lain di Eropa bukan saja ditulis Marx. Tahun 1848, jika membaca tulisan Stefano Bartolini The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980: The Class Cleavage menggambarkan sesuatu yang jelas. Pembelahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri telah berhasil menciptakan beragam struktur pembelahan (cleavage structures) yang demikian jelas dalam masyarakat. Para pemilik modal dan tuan tanah kaya berada di tempat yang demikian berseberangan dengan warga masyarakat kebanyakan yang miskin, tidak punya kerjaan, dan resah karena kemiskinan demikian pesat berkembang di perkotaan. Mungkin bagi para ahli atau teoretisi tentang revolusi, tinggal dibuatkan penjelasan yang meyakinkan untuk menyajikan narasi tentang konflik. Atau, mungkin menjadi penting dibuatkan sebuah narasi yang bertujuan “mempercantik situasi konflik” (beautification of conflict situation). Tujuannya adalah demi lahirnya tatanan sosial baru yang akan menjawab kegelisahan banyak orang yang kalah dan terpinggirkan.

Masalahnya adalah tidak sehitam-putih itu realitas sosial bisa dinarasikan. Eropa di tahun 1843-1848 juga menunjukkan wajah yang lain, wajah di luar para pemimpi revolusi. Kehidupan sehari-hari di masa itu, oleh Charles Dickens juga ditampilkan wajahnya dari sisi yang lebih privat. Pada sosok karakter Ebenezer Scrooge, sang novelis jenius yang dikenal pendukung kuat cita-cita sosialisme ini, menarasikan sifat manusia tidak selalu karena pengaruh revolusi industri yang makin kuat dalam masyarakat. Sifat manusia bisa muncul dan terbentuk oleh dinamikanya sendiri, termasuk oleh apa yang di abad ke-20 oleh C. Wright Mills disebut “biographical trajectory.”

Begitulah, Dickens melukiskan Scrooge di awal novelnya dengan kalimat ini:

“The cold within him froze his old features, nipped his pointed nose, shrivelled his cheek, stiffened his gait; made his eyes red, his thin lips blue; and spoke out shrewdly in his grating voice.”

Kurus, berwajah beku, berhidung lancip dengan pipi yang pipih, bibirnya tipis kebiruan, dan suaranya terdengar kasar. Begitulah Dickens melukiskan Scrooge karakter yang dia ciptakan dalam “A Christmas Carol.” Tentu saja Dickens tidak pernah membayangkan deskripsi semacam itu hari ini bisa saja mirip Donald Trump.

Scrooge dilukiskan sebagai sosok yang tamak, sangat mencintai uang, dan mungkin bisa saja dibuat kalimat sarkastik, bahwa kebahagiaan terbesarnya adalah mendengar bunyi gemerincing uang logam emasnya. Uang adalah ukuran, dan konsekuensi logisnya, Scrooge menjadi sosok yang pelit, dan dijuluki “The Miser”, si kikir.

Balik lagi ke urusan pembelahan sosial, bukan hanya revolusi industri yang membelah masyarakat. Konflik antara negara dan gereja juga menurunkan aneka konsekuensinya. Misalnya, pengajaran moral bukan lagi monopoli sesuatu institusi keagamaan seperti gereja. Ia bisa merupakan ranah yang diperebutkan antara negara, gereja, dan individu,. Bahkan, lebih jauh dari itu, juga dipetebutkan oleh sesuatu golongan atau aliran keagamaan yang berkembang dan turut dimatangkan oleh situasi politik dan ekonomi, konteks sosial maupun apirasi-aspirasi budaya di tingkat regional yang menolak hegemoni kekuasaan negara yang sentralistik. Dickens tidak perlu mengulas hal-hal itu secara khusus. Dia dengan pintar mengolahnya menjadi alur cerita yang mengisahkan transformasi jatidiri yang terjadi pada diri si kikir Ebenezer Scrooge.

Transformasi dalam novel itu diceritakan berlangsung bersama sejumlah pengalaman yang dialami Scrooge. Ia didatangi hantu-hantu Natal, yang membuatnya mendapatkan guncangan-guncangan baru dalam keyakinan dan bangunan alam pikirannya. Singkatnya, Scrooge menjadi kikir di tengah orang banyak (atau teknisnya ditingkatkan menjadi “situasi umat”) yang serba kekurangan, terjepit oleh kerasnya realitas kehidupan sehari-hari, sedangkan Scrooge sendiri membuat “penjara kenikmatan palsu” dengan dikelilingi uang dan sikap tak perduli.

At the end, Ebenezer Scrooge mendapatkan pencerahan. Mungkin karena tak kuat menghadapi godaan dan cemooh hantu-hantu Natal yang kerap mendatanginya. Mungkin juga Dickens punya pendapat, hanya hantu-hantu yang bisa menyadarkan orang macam si kikir Scrooge.

Ya gitu deh. Pak Scrooge akhirnya sadar. Dia mendapat pencerahan di penghujung hidupnya. Agama sama sekali tidak hilang atau mati hanya karena kemaharajaan revolusi industri yang baru dimulai di Eropa, atau oleh sifat kikir dan menang sendiri. Dan paling ujungnya, agama, sebagaimana sosialisme yang menawarkan berakhirnya penghisapan manusia oleh manusia (exploitation of men by the other men), memiliki cara dan kekuatan intrinsiknya sendiri. Agama hadir menghangatkan jiwa yang beku, hati yang mati karena silau oleh materi, dan agama menegaskan kembali kepercayaan bahwa keselamatan tertinggi berada di jalan yang telah dilempangkan melalui pengajaran moral yang tinggi menuju kehidupan mulia.

Novel “A Christmas Carol” telah menjadi klasik, disukai anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan, novel ini menghasilkan kosakata baru dalam kamus Bahasa Inggris, yaitu “miser” yang artinya orang pelit atau si kikir. Beberapa definisinya seperti ini: (1) A person who hoards wealth and spends as little money as possible: “a typical miser, he hid his money in the house in various places”, (2) someone who has a strong wish to have money and hates to spend it, (3) someone who has a great desire to possess money and hates to spend it, sometimes living like a poor person.

Percayalah, kita akan selalu bersama, juga bertemu dan berinteraksi, dengan aneka sosok macam Ebenezer Scrooge, tanpa dibatasi oleh urusan latar belakang suku, agama, ras, bahasa, golongan maupun ideologi.

Dr. Martin Luther King mewarisi kita semua kaum beragama dengan kalimat singkat ini tiap kali kita berjumpa dengan mereka:

WE SHALL OVERCOME