Hari ini, membaca kembali tulisan almarhum Prof Soedjatmoko yang ditulis 62 tahun lalu tetap memberi kesan mendalam. Tulisan berisi review terhadap novel “Doctor Zhivago” karya sastrawan Rusia Boris Pasternak itu sebenarnya ditulis dengan sedikit banyak menyertakan konteks Indonesia di tahun 1959. Era ini perlahan menandai kuatnya pengaruh ideologi politik, dan “manusia politik” serasa hendak ditampilkan sebagai semacam pencapaian tertinggi dalam kualitas kemanusiaan. Kita semua tahu, yang terjadi kemudian hanyalah lahirnya era “jor-joran revolusioner” dan berujung pada terjadinya pembelahan yang mendalam pada struktur sosial masyarakat kita. Prof Soedjatmoko dengan terang mengatakan, juga senada dengan apa yang diungkapkan Boris Pasternak, bahwa hidup selalu meleset dari perangkat akal pikiran manusia untuk didefinisikan. Hidup senantiasa elusive, senantiasa bergerak dan tak pernah berhenti menetap di satu titik, tak teramalkan, dan jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih besar dari apa yang dipikirkan manusia tentangnya.

Lalu apa arti kehidupan “manusia pribadi” di tengah gelora revolusi yang maha dahsyat, yang menjungkirbalikkan segala tatanan?

————————

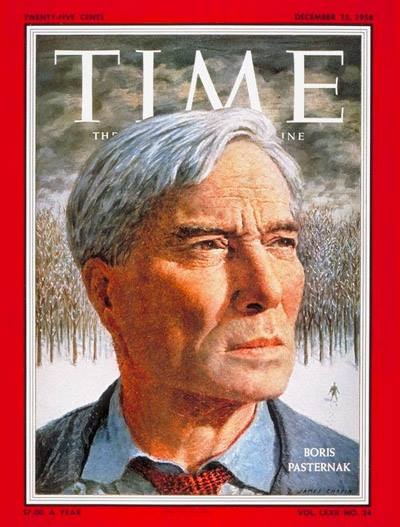

DR. ZHIVAGO

Manusia di Tengah Revolusi

Oleh: Soedjatmoko

(Tinjauan buku ini pertama kali dimuat dalam majalah “Siasat,” pada bulan Februari 1959)

Setiap kerja seni yang besar seolah-olah membuka mata kita secercah kepada kebenaran yang dirasakan sebagai pengalaman langsung tapi tak berwujud, sebagai kesadaran serta kejadian batin, yang oleh si pencipta seni ditangkap dan dipantulkan, seperti cahaya matahari ditangkap intan permata dan terbias berpancaran aneka warna pada faset-fasetnya. Kejeniusan si pencipta seni ialah bahwa dengan karyanya ia dapat menggetarkan di dalam jiwa si pembaca atau si pendengar irama kebenaran pribadinya sendiri, yang bagi masing-masing berlainan, tergantung dari sudut penglihatan masing-masing, tergantung pula dari daya dan sifat pemantulan si pencipta tadi.

Tentang setiap karya seni banyak yang dapat dikatakan, dan bermacam-macam hal yang dapat dianggap sebagai sari pati karya itu, namun semuanya itu masih hanya sebagian saja daripada isi karya itu. Demikianlah tentang buku Boris Pasternak ini, banyak aspek yang dapat, dan yang memang telah dikemukakan oleh berbagai pengritik. Pasternak, berdasarkan penulisan lyris mengenai keindahan alam Rusia serta rasa kesatuan manusia dengan alam itu, diberi nama sebagai the poet’s poet, penyair dari para penyair, seperti juga simbolisme, dan hubungan mistik dan patriotik antara Pasternak dengan alam Rusia dibahas dengan leluasanya. Begitupun ada orang telah mencoba menyelami rasa hidup kekristenan yang menyala-nyala di dalam buku ini. Orang juga telah berusaha menempatkan Dr. Zhivago dalam tradisi sastra Rusia, yang menggemakan nama Tolstoy dan Dostoyevsky, dan tentu tak urung juga karya Pasternak ini telah dibahas dan digunakan sebagai senjata dalam perang dingin.

Seorang Indonesia yang membaca buku ini tentu, secara intelektual akan dapat mengikuti semua cara penghadapan ini, akan tetapi jikalau dalam membaca buku ini kita mendengarkan suara hati kita sendiri, adalah beberapa aspek lain yang berkesan pada kita, dan yang kurang tegas tergambar dalam suatu pengamatan intelektual semata-mata.

Pembaca Indonesia, mau tak mau, terpaksa dalam membaca buku ini, membandingkan pengalamannya sendiri dalam revolusi Indonesia dengan gambaran revolusi Rusia yang dipentaskan Pasternak ini. Tentu buku ini bukanlah buku pertama, yang melukiskan suatu pengalaman revolusi. Akan tetapi yang khas dalam buku ini, ialah cara dia dapat membayangkan revolusi sebagai suatu proses sejarah yang maha dahsyat, yang sebenarnya di luar kemampuan manusia untuk membayangkan, menangkap, mengerti, dan merasakannya.

Caranya ialah melukiskan revolusi, bukan seperti nampaknya dari pusat kekuasaan yang menentukan, melainkandari sudut seseorang yang kebetulan berada jauh dari pusat lingkaran itu, yang bukan orang dalam, yang jauh pula dari hubungan komunikasi, terputus dari pemberitaan, terasing dalam kekuasaan dataran benua Eurasia.

Ia menggambarkan gelombang-gelombang kejadian yang berpangkal pada peristiwa atau keputusan politik di pusat, tetapi yang setibanya di pelosok daerah-daerah terasing itu telah berubah sifatnya, sehingga tak mirip lagi dengan sifat atau maksud semula, dan hanya merupakan air pasang yang membanjiri tanah luas serta mengobrak-abrik kehidupan manusia, sebagai salah satu kekuatan di antara kekuatan-kekuatan tandingan lainnya yang tak dikenal asalnya dan tak dimengerti tujuanya. Maka dengan jalan ini Pasternak telah berhasil mengesankan perbedaan proporsi antara manusia dengan kejadian sejarah yang maha dahsyat.

Tak ada tokoh dalam cerita ini yang digambarkan dengan lengkap, bahkan tokoh utama Dr. Zhivago tak terang wajah dan wataknya — dan ada pengritik yang menganggap hal ini sebagai kelemahan di dalam buku ini — akan tetapi agaknya dengan jalan ini oleh pengarang dibayangkan kecilnya manusia pribadi, dan hilangnya dia dalam proses sejarah yang impersonal ini, seperti setetes air dalam samudera.

Kita menyaksikan runtuhnya masyarakat lama, dan bangkitnya suatu susunan baru, kita melihat tokoh-tokoh yang turut patah dalam reruntuhan zaman yang sudah, dan tumbuhnya manusia-manusia yang berkat sifat-sifatnya, bahkan kadang-kadang berkat kelemahan-kelemahannya, muncul sebentar ke permukaan arus revolusi.

Ia menggambarkan betapa orang-orang pemegang peranan dalam revolusi sebentar muncul, sebentar lenyap, seperti juga di dalam cerita sendiri. (Lara kekasih yang cantik Dr. Zhivago akhirnya hilang sebagai suatu nomor yang terlupa di dalam suatu kamp konsentrasi yang tak dikenal). Ia melukiskan perubahan watak yang terjadi pada orang-orang ini, serta luka-luka yang berbekas pada jiwa mereka itu–seorang guru sekolah rakyat berbudi halus, yang menjadi algojo kejam, menjadi sadar kembali, dan sesudah peranannya tamat, ia dikejar dan akhirnya membunuh diri–betapa tepat dan dekat gambaran itu bagi kita. Ia menggoreskan kebingungan dan ketakutan, dan juga cara-cara orang menyesuaikan diri pada ketakutan itu, dimana all that’s left is the bare shivering human soul, stripped to the last shred “yang tersisa hanyalah sukma manusia yang menggigil menggelepar, terkoyak-koyak sampai sobekan yang penghabisan”, dan dimana orang membujuk, menipu diri, menutup mata bagi sifat pengecut dalam hatinya sendiri, asal selamat saja.

Beberapa pengritik juga telah mengemukakan, bahwa Pasternak terlalu banyak bersandar atas koinsidensi, kejadian yang sangat kebetulan terjadi. Akan tetapi dilupakanlah oleh mereka, bahwa dimana susunan pergaulan hidup manusia begitu dikocar-kacirkan, hampir semua kejadian nampak sebagai koinsidensi, sebab kerangka acuan, yang normal dan yang layak menentukan layak tidaknya terjadinya suatu peristiwa di dalam rentetan peristiwa-peristiwa yang sudah, telah rusak pula. Setiap orang mengalami revolusi, akan menyadarinya. Bahkan orang-orang yang di dalam setiap masa pancaroba semacam itu, masih dapat menyadari hubungan antara kejadian yang satu dengan yang lain, yang masih dapat merasakan arah gerakan sejarah yang nampaknya tak keruan begitu, sebagai pribadi mungkin terhanyut juga di dalam arus sejarah itu sendiri.

Terhadap latar belakang kejadian-kejadian ini dibeberkan riwayat hidup, percintaan dan runtuhnya tokoh utama, Dr. Zhivago. Ia seorang golongan inteligensia Rusia, yang bertradisi revolusioner. Dan ia sendiri pun, sangat bersimpati dengan timbulnya revolusi, yang dilihatnya sebagai suatu regenerasi dan pembebasan bangsa Rusia. Tapi makin lama, dengan merajalelanya paksaan dan teror, makin sukarlah baginya untuk mempertahankan penghargaan intelektualnya terhadap revolusi, lagi pula ia sendiri langsung berhadapan dengannya dalam bentuk dan muka yang seram, kejam dan tak masuk akal itu. Di dalam bukunya, Pasternak dengan perantaraan salah satu dari tokoh-tokohnya berkata:

“This has happened several times in the course of history. A thing which has been conceived in a lofty, ideal manner becomes coarse and material. Thus Rome came out of Greece and The Russian Revolution came out of the Russian enlightenment.”

“Ini sudah terjadi beberapa kali dalam perjalanan sejarah. Sesuatu yang selama ini dibayangkan dengan cara yang agung dan ideal ternyata menjadi kasar dan material. Demikianlah Roma muncul dari Yunani dan Revolusi Rusia muncul dari pencerahan Rusia.”

Dr. Zhivago sendiri terhanyut oleh arus revolusi, diombang-ambingkan kian kemari; ia mengungsi ke daerah Ural, ia diculik oleh gerombolan Bolshevik dan dijadikan dokternya, terpisah dari keluarganya yang tak akan ditemuinya kembali. Tapi dalam segalanya itu, ia tak dapat memihak. Rasa relativitasnya, rangka nilai-nilai yang ada padanya, rasa kemerdekaannya sebagai manusia tak memungkinkan turut dengan satu pihak. Namun ia bekerja terus dimana ia bisa, melakukan pekerjaanya sebagai dokter, sebagai pengarang, dan sebagai penyair.

Tapi makin lama makin kentara, bahwa tak ada tempat baginya. Ia dicurigai, sebab ia tetap tinggal sendiri, tak tergolongkan. Bahkan — dan saya rasa hanya seorang Indonesia yang mengingat zaman revolusi akan mengerti artinya — ia tak sampai mencatatkan diri di manapun juga. Bayangkanlah seseorang dalam masa revolusi tanpa mempunyai surat keterangan!

Dan dalam lakon ini terjalinlah juga kisah percintaannya dengan Lara. Tetapi akhirnya ia berpisah dari kekasihnya dan kembali ke Moskow. Tak ada suatu episode yang lebih mengesankan tragika manusia, penderitaan gerombolan anak-anak terlantar di sepanjang jalan kereta api dengan gerbong-gerbongnya yang ditinggalkan, seperti kisah perjalanan kaki Dr. Zhivago ke Moskow ini. Di Moskow ia makin terlantar, dan merosot, dan mati karena sakit jantung.

Akhir yang lemah, dipandang dari sudut teknik episode yang lebih mengesankan tragika manusia?

Bagi kita di Indonesia, cukuplah kita melihat di sekeliling kita sekarang ini, untuk menyadari bahwa mati lantaran penyakit jantung ini bukan dicari-cari.

Dr. Zhivago sendiri waktu masih sehat telah memberikan keterangan untuk gejala ini. Ia berkata:

“It’s common illness of our time. I think its causes are chiefly moral. The great majority of us are required to live a life of constant, systematic duplicity. Your health is bound to be affected if, day after day, you say the opposite of what you feel, if you grovel before what you dislike and rejoice at what brings you nothing but misfortune. Your nervous system isn’t fiction, it’s part of your physical body, and your soul exists in space and inside you, like the teeth in your head. You can’t keep violating it with impunity.”

“Ini merupakan penyait kaprah zaman kita. Saya kira penyebabnya terutama sekali bersifat moral. Sebagian besar kita harus menjalani hidup yang konstan dan berulang-ulang secara sistematik. Kesehatanmu pasti terpengaruh, jika hari demi hari kau mengatakan sebaliknya dari yang kau rasakan, merendahkan diri di depan apa yang tidak kau sukai dan harus bergembira dengan sesuatu yang tak menghasilkan apapun kecuali kemalangan. Sistem syarafmu bukanlah khayalan; itu merupakan bagian tubuhmu, dan sukmamu hadir dalam ruang, yakni dalam tubuhmu, seperti gigi di rahangmu. Kau tak bisa terus menerus melanggarnya tanpa terkena hukuman.”

Apakah cerita ini hanya suatu cerita kegagalan dan kekalahan, suatu kisah kehidupan yang sia-sia?

Bukan, sebab kehidupan Zhivago ialah suatu kesaksian, suatu kesaksian mengenai kesanggupan intrinsik manusia untuk hidup bebas.

Ia mengingatkan kita bahwa di samping hidup “bersejarah,” di samping hidup politik, masih ada suatu cara hidup yang lain, yang berdasarkan pencarian kebenaran yang diliputi oleh cinta kepada hidup, suatu gaya hidup yang bersumber kepada kebenaran dan keindahan.

“Man is born to life, not to prepare for life. Life itself, the phenomenon of life, the gift of life, is so breathtakingly serious… Reshaping life! People who can say that have never understood a thing about life—they have never felt breath, its heartbeat, however much they may have seen or done. They look on it as a lump of raw material that needs to be processed by them, to be ennobled by their touch. But life is never a material, a substance to be molded… Life is constantly renewing and remaking and changing and transfiguring it self….”

“Manusia dilahirkan buat hidup, bukan untuk bersiap-siap menghadapi hidup. Hidup itu sendiri, fenomena hidup, anugerah hidup, bukan main seriusnya…”

“Membentuk kembali hidup! Orang yang bisa mengatakan itu tak pernah mengerti apapun tentang hidup—mereka itu tak pernah bisa merasakan hembusan nafas, detak jantungnya, betapapun seringnya hal itu mereka lihat atau lakukan. Mereka hanya melihatnya sebagai segumpal bahan mentah yang perlu diolah, dibuat berharga dengan sentuhan mereka. Tetapi hidup bukanlah suatu bahan atau substansi untuk dibentuk…. Hidup senantiasa memperbarui, menciptakan kembali, mengubah dan meningkatkan dirinya sendiri…”

Dan suatu kutipan lain:

“The truth is only sought by individuals, and they break with those who do not love it enough. How many things in the world deserve our loyalty? Very few indeed. I think one should be loyal to immortality which is word for life, a stronger word for it.”

“Kebenaran hanya dicari oleh para individu, dan mereka ini memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak cukup mencintainya. Berapa banyak di dunia ini yang berhak atas kesetiaan kita? Sungguh sedikit sekali. Saya kira orang harus setia kepada keabadian, yang merupakan kata lain dari hidup, kata yang justeru lebih kuat untuk itu.”

Kedua cuplikan ini menciptakan kesan kuat mengenai suasana buku ini.

Dan juga Lara menyatakan sambil duduk di samping mayat Dr. Zhivago, merenungkan percintaannya:

“The riddle of life, the riddle of death, the beauty of genius, the beauty of loving — that, yes we understood. As for such petty trifles as reshaping the world — these things, no thank you, they are not for us.”

“Teka-teki hidup, teka-teki kematian, keindahan jenius, keindahan cinta — semua itu, ya kita sudah mengerti. Adapun mengenai tetek bengek seperti membentuk kembali dunia — hal-hal demikian, maaf, bukanlah buat kita.”

Buku ini, biarpun Dr. Zhivago sendiri hancur, bukan suatu buku yang defaistis. Malahan sebaliknya, dan pada halaman terakhir, yang membawa arus cerita sampai zaman sekarang ini, dinyatakanlah kepercayaan akan kembalinya kemerdekaan dan kebebasan: kata pembukaan sekarang sesudah pidato rahasia Kruschev, sudah terdengar!

Buku ini oleh banyak orang dianggap dan dipuji atau dikutuk sebagai karangan anti-Sovyet. Hal itu harus disesalkan. Sebab bukan demikian sifatnya. Paling-paling dapat dikatakan bahwa buku ini bersifat non-Soviet. Sebenarnya nilai buku ini tak dapat ditangkap dari sudut penglihatan anti atau pro-Sovyet saja. Begitu pula ia bukan bersifat anti-revolusi. Ia hanya membuka mata kita pada dimensi manusia di dalam proses sejarah.

Jikalau ia merupakan hukuman, ialah hukuman atas manusia-politik sebagai manusia-politik saja. Dan justeru pada dewasa ini, pesan Dr. Zhivago ini ada artinya bagi kita di negeri ini.

Dr. Zhivago sebenarnya mengandung suatu peringatan kepada umat manusia seutuhnya. Ia memperingatkannya, bahwa kehidupan manusia itu tidak dapat dicakupi oleh politik atau filsafat politik saja. Tidak perduli politik apa dan filsafat mana. Hidup itu senantiasa terelakkan dari perangkap akal manusia.

Sebab, filsafat politik bersandarkan suatu pengertian tentang hidup, dan ia bukan hidup itu sendiri.

Esensi hidup itu tak dapat tertuangkan dalam bentuk kata atau pengertian. Ia hanya dapat dialami dalam “rasa.” Setiap pengertian intelektual dan setiap susunan pengertian dalam suatu filsafat tertentu merupakan suatu reduksi kehidupan itu sendiri.

Maka, apabila, berdasarkan suatu filsafat politik kita, dari atas, hendak mengatur kehidupan manusia dalam keseluruhannya, atau jikalau dalam kita berpolitik, kita meng-klaim memiliki kebenaran yang mutlak, kita sebenarnya telah menjalani suatu keangkuhan terhadap hidup itu. Pesan Dr. Zhivago ialah sebaliknya, yaitu yang dapat disebut dengan suatu istilah yang tidak dipakai Pasternak sendiri: humility of the mind, akal yang berendah hati.

Ia menggambarkan proses sejarah bukan sebagai suatu perkembangan unilinear, menurut garis-garis lurus yang dapat ditentukan sebelumnya oleh kaum revolusioner, melainkan sebagai suatu proses yang maha dahsyat, yang mengandung kekuatan-kekuatan yang dahsyat pula, yang tak selalu dan tak seluruhnya dapat dikendalikan menurut kehendak manusia, yang impersonal sifatnya, yang jauh lebih besar proporsinya daripada orang-orang yang merasa mengendalikan dan memimpinnya. Tetapi bertepatan dengan itu, ia juga menegakkan kembali kompleksitas dan kekayaan hidup manusia, dan ia membandingkannya dengan reduksi kehidupan itu sampai menjadi teori-teori politik belaka.

Membicarakan cerita Zhivago dan Lara itu, suatu tokoh di dalam buku ini berkata:

“Never, never not even in their moments of richest and wildest happiness, had they lost the sense of what is highest and most ravishing—joy in the whole universe, its form, its beauty, the feeling of their own belonging to it, being part of it.

This compatibility of the whole was the breath of life to them. And consequently they were unattracted to the modern fashion of coddling man, exalting him above the rest of nature and worshipping him. A sociology built on this false premise and served up as politics, struck them as pathetically home-made and amateurish beyond their comprehension.”

“Tidak, tidak pernah, bahkan di saat-saat kebahagiaan yang memuncak dan meluap mereka tak pernah kehilangan rasa mengenai apa yang paling agung dan membesarkan hati — kegembiraan dalam keseluruhan alam raya, bentuknya, keindahannya, perasaan terpaut kepadanya, menjadi bagian daripadanya.

Kesanggupan untuk hadir bersama keseluruhan ini merupakan nafas hidup mereka. Karenanya mereka tak tertarik kepada metode modern untuk mengagung-agungkan manusia, membesarkannya di atas semua alam dan memujanya. Suatu sosiologi yang didasarkan atas premis palsu ini dan dihidangkan sebagai ilmu politik, mengejutkan mereka sebagai suatu bikinan rumahan amatir yang rapuh dan tak bisa mereka pahami.”

Tentu semuanya ini tak berarti “janganlah berpolitik,” melainkan merupakan ajakan supaya dalam usaha kita untuk membawa perkembangan masyarakat ke suatu arah tertentu, jangan kita lupakan manusia itu sendiri. Sebab manusia kongkrit, kebahagiaan serta kegirangan hidupnya, ialah satu-satunya alasan kita dalam kita berpolitik, yang dapat membenarkan kita di dalam berpolitik dan yang merupakan ukuran terakhir bagi kita. Janganlah kita secara membabi buta menggunakan “these pitiless remedies invented in the name of pity” (obat tak berbelaskasihan yang ditemukan atas nama belas kasihan).

Atau seperti juga dikatakan pada suatu tempat tentang seorang revolusioner:

“In order to do good to others he would have needed besides the principles which filled his mind, an unprincipled heart — the kind of heart that knows of no general cases, but only particular ones, and has the greatness of small actions.”

“Untuk berbuat baik kepada orang lain ia seharusnya membutuhkan, di samping prinsip-prinsip yang memenuhi benaknya, sebuah hati yang tak berprinsip—macam hati yang tak tahu apa-apa tentang kasus umum, tetapi hanya tahu kasus khusus, dan memiliki kebesaran tindakan-tindakan kecil.”

Demikianlah buku ini merupakan seruan supaya dalam menggembleng tekad politik kita, janganlah kita melupakan bahwa peri kemanusiaan-lah yang menjadi pamornya.

Buku yang penuh filsafat ini tak mudah dibaca, gaya mengarang sering tak sedap pula, di samping bagian-bagian yang keindahannya mengharukan.

Akan tetapi membaca buku ini, seperti segala penghadapan karya seni yang sungguh, merupakan suatu peristiwa, suatu pengalaman yang mau tak mau mempesona kehidupan kita. Ia mengubahnya, ia memperkaya, ia membikin kita merasa rendah hati, seolah-olah kita “dijawil,” disentuh oleh kebenaran.