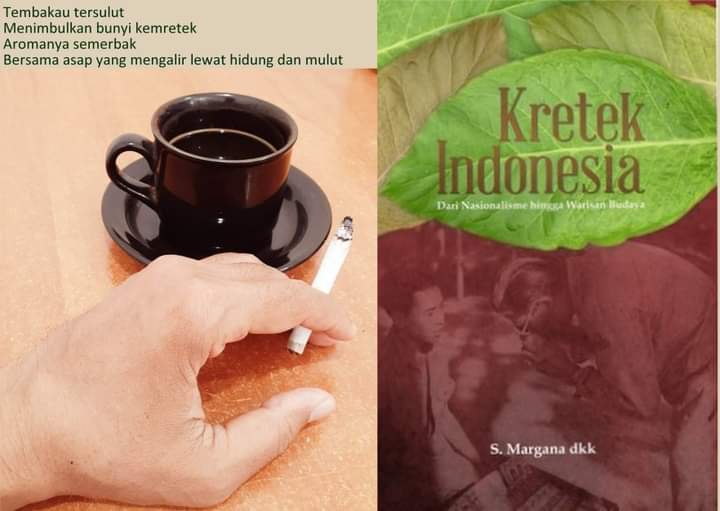

“𝑇𝑒𝑚𝑏𝑎𝑘𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑢𝑙𝑢𝑡. 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑦𝑖 𝑘𝑒𝑚𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘. 𝐴𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑟𝑏𝑎𝑘. 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑠𝑎𝑝 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑢𝑡”

Budaya menghisap tembakau atau kretek, khususnya di masyarakat Jawa, ditengarai mulai dikenal pada periode Mataram Islam. Seperti yang dikemukakan Amen Budiman dan Onghokham yang mengutip laporan de Haen bahwa pada 1622 dan 1623 seorang utusan VOC berkunjung keraton Mataram.

Dijelaskan oleh Haen, Sultan Agung yang kala itu ditaksir berusia antara 20 sampai 30 tahun seringkali merokok dan tidak seberapa makan sirih. Pendiri dinasti Mataram Islam ini adalah perokok kelas berat. Pasalnya, di berbagai kesempatan, semisal kala mengontrol prajurit latihan berperang, raja yang memperoleh gelar pahlawan nasional itu tak berhenti merokok. Dia didampingi seorang pembantu yang sigap mengacungkan “upet” (tali api-api) yang dibawanya apabila mendapati rokok raja mati.

Berikutnya periode 1645, duta VOC bernama Zebald Wonderaer dan Jan Barentszoon berkesempatan masuk halaman Keraton Mataram guna mennyaksikan acara penobatan Sunan Amangkurat Mas I sebagai pengganti Sultan Agung. Mereka diberi sajian buah pinang, tembakau, dan tidak lupa secangkir kecil teh demi melepas dahaga. Dua tamu berkulit putih ini memergoki raja tengah memegang sebuah pipa tembakau panjang di tangannya. Realitas historis tersebut membuktikan bahwa menjelang pertengahan abad XVII, daun tembakau yang aromanya khas itu sudah menembus kekarnya tembok istana dan kaum bangsawan mengenal budaya merokok.

F. Valentijn dalam buah penanya bertajuk Oud En Nieuw Oost-Indien jilid IV, yang diterbitkan tahun 1726 juga menuangkan kesaksiannya perihal tersebut. Pendeta VOC ini melihat abdi dalem memegang sepotong buluh (pipa dari tanaman buluh, sejenis bambu) yang dipakai untuk alat merokok Paku Buwana I. Sementara abdi dalem lainnya membawa tempat menaruh tembakau yang oleh duta VOC disebut “boengkoezen” (bungkus), yakni tembakau yang telah digulung dengan daun.

Ringkas cerita, kala itu terdapat dua cara penguasa tradisional melakoni praktek merokok. Pertama, memakai pipa terbuat dari buluh. Kedua, menghisap sejenis rokok yang disebut “bungkus”.

Seiring dengan berjalannya waktu, budaya merokok mampu melintasi sekat sosial. Budaya merokok juga menyambangi kehidupan di tingkat akar rumput. Bahkan tidak kalah intim dengan bangsawan.

Dikabarkan oleh J.W. Winter dalam Beknopte Besclirijvingf Van Het Hof Soerakarta In 1824 bahwa di penghujung abad XVIII, merokok telah menjadi salah satu kebutuhan hidup primer masyarakat Jawa, sama halnya dengan tradisi nyirih.

Kala itu, merokok bukan hanya jadi kesenangan pribadi, tetapi juga sebagai hidangan penting bagi tamu yang berkunjung ke rumah. Sudah merupakan tradisi, warga menyajikan tembakau untuk dilinting sendiri oleh tamunya dan ada pula rokok yang siap dinyalakan.

Serat Centhini yang bertarikh 1814 mendokumentasikan kenyataan itu sebagai berikut:

Sira dhewe ngladenana nyai

Lan anakmu dhenok

Ganten eses wedang dhaharane

Mengko bakda ngisa wissa ngrakit

Dhahar kang prayogi

Dhayolimu linuhung.

Terjemahan bebasnya, kurang lebih:

Hai dinda, hendaknya engkau sendiri yang melayani bersama anakmu

Dengan sirih, rokok, minum dan makanan

Usai isya nanti hendaknya engkau kelar menyiapkan makanan yang baik

Karena tamumu orang mulia.

Rabu Buku. Dikutip bebas dari “Raja dan Wong Cilik Klepas-Klepus: Budaya Kretek Melintasi Sekat Sosial” dalam buku “Kretek Indonesia Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya”. Karya S. Margana dkk, 2014.