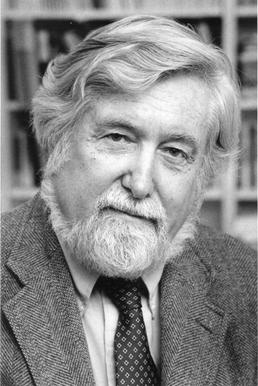

Tidak berlebihan jika kita berterima ksih pada almarhum Pak Clifford Geertz. Dari antropolog besar ini kita mendapatkan hasil penelitian yang memunculkan “trikotomi” santri, priyayi dan abangan. Ini penemuan besar dalam studi antropologi, apalagi jika dikaitkan dengan sejarah masyarakat kita.

Studi Pak Geertz sangat fenomenal. Trikotomi priyayi, santri dan abangan bertahan lebih dari 50 tahun sebagai konsep antropologis. Mungkin kita ingin bertanya, mengapa Pak Geertz memilih disain trikotomi sebagai “politik penelitian”. Atau, mengapa perjumpaaan santri, priyayi dan abangan dalam urusan sosial, politik dan ekonomi dipilih menjadi obyek studi.

Penelitian tahun 1952 di Mojokuto (nama kota Pare di Kediri yang disamarkan) itu terlihat dimulai dari titik yang tepat. Pak Geertz berangkat dengan melanjutkan konsep tentang “masyarakat plural” yang dikembangkan tahun 1930-an. Di mata penguasa kolonial, masyarakat plural menggambarkan dengan baik bentuk masyarakat di Asia Tenggara. Seperti apa sih bentuknya?

Masyarakat plural adalah masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai kelompok dan mengembangkan peradaban sosialnya masing-masing. Masyarakat seperti ini telah ada sejak lama, dan menjadi basis pembentukan masyarakat modern di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

J.S. Furnival menguraikan di era 1930-an masyarakat plural basisnya adalah masyarakat yang terbelah. Masyarakat terbelah menurut batas-batas etnis, agama, adat, kewilayahan, dan selanjutnya kelas sosial. Begitulah, dalam masyarakat plural aliranisme terlahir dan menguat. Masyarakat kolonial di Hindia Belanda mayoritas berbentuk masyarakat plural.

Begitulah, pemerintah koloial di Hindia Belanda membangun masyarakat yang tersegregasi secara resmi dengan memanfaatkan kondisi masyarakat plural yang telah ada sebelumnya. Aliranisme pun berkembang subur. Dalam literatur modern, aliranisme sering digunakan untuk menyebut terbentuknya aneka jenis golongan masyarakat di Indonesia itu. Model aliran atau verzuiling (pillarization) banyak dipengaruhi pengalaman Belanda dalam memecah dan menguasai Indonesia sebagai wilayah jajahan.

Disain sosial aliranisme di Indonesia ikut dibentuk oleh model masyarakat terbelah sebagaimana terjadi di Negeri Belanda. Selama lebih dari seabad, masyarakat Belanda terbelah antara golongan nasionalis-liberal yang sekuler, golongan Protestan ortodoks, dan golongan Katolik Roma. Aneka golongan dalam masyarakat Belanda itu mengisolasi para pendukungnya dari pengaruh luar.

Aliranisme di Indonesia terbentuk melalui proses yang lama, sebagian berfungsi sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah kolonial, sebagian sebagai penentangan masyarakat yang satu terhadap masyarakat lainnya. Pembelahan sosial antara golongan abangan dan golongan santri di awal abad ke-20 merupakan salah satu contohnya.

Hinduisme yang memudar daya tariknya dalam masyarakat terjadi karena kaum priyayi mendapat peluang baru saat berhadapan dengan modernisme Eropa yang dibawa Belanda.

Di sisi lain, gagasan kaum modernis Islam mulai masuk dan mempengaruhi para pedagang di perkotaan. Akibatnya, berdirilah Sarekat Dagang Islam dan organisasi pembaruan Islam Muhammadiyah. Selanjutnya menyusul berdiri Nahdhatul Ulama dari golongan Islam tradisional.

Fase selanjutnya muncul gerakan kaum nasionalis sekuler, juga gerakan komunisme. Setelah Indonesia merdeka, golongan politik yang sebelumnya dinyatakan ilegal bersama organisasi keagamaan yang besar dengan cabang dimana-mana berhasil menggerakkan para pengikutnya. Di Indonesia, aliranisme bertransformsi menjadi partai dengan organisasi-organisasi pendukungnya di era 1950-an. Bahkan, Clifford Geertz menegaskan aliranisme dalam masyarakat sepenuhnya membentuk struktur kepartaian di Indonesia pada era 1950-an.

Pak Geertz mengenalkan konsep bahwa empat partai politik besar hasil Pemilu 1955 — PNI, Masyumi, NU dan PKI — sepenuhnya adalah bentuk pengorganisasian aneka aliran dalam masyarakat. Setiap partai memiliki koneksi, baik formal maupun informal, dengan organisasi perempuan, organisasi amal, kelompok pemuda dan pelajar, serikat buruh, organisasi petani, sekolah swasta, masyarakat keagamaan, organisasi veteran, kelompok pengusaha, dan sebagainya.

Dalam buku Religion of Java Pak Geertz mengenalkn tipologi masyarakat berbasis aliranisme yang sangat terkenal. Ketiganya adalah priyayi, santri, dan abangan. Genealogi golongan santri sebagai aliran memiliki akar pada tradisi pesantren, lalu mengalami pembelahan sosial secara perlahan, melalui waktu lama. Transformasi dari entitas sosial menjadi partai turut dimatangkan oleh peristiwa-peristiwa politik besar.

Alasan lain pembentukan aliran adalah karena tiadanya kejelasan posisi antara kelas politik berhadapan dengan kelas ekonomi. Golongan santri, juga golongan priyayi dan abangan, ketiganya mengalami proses “pemburjuisan” (bourgeoning) yang lambat. Ketiadaan burjuis pribumi yang kuat selepas kemerdekaan, dan kelompok Cina yang dianggap asing dan kapitalis kecil, menjadi penyebab tiadanya pembelahan yang tegas dan dalam posisi berhadap-hadapan.

Di tahun 1950-an, barulah elit pribumi mulai menguasai birokrasi, militer, dan perusahaan negara. Kementerian terbagi dalam penguasaan partai-partai politik. NU dan Muhammadiyah silih berganti menguasai Kementerian Agama, PNI menguasai Kemeterian Dalam Negeri, PKI menguasai Kementerian Pertanian.

Aliranisme tidak hanya turut dibentuk oleh penguasaan birokrasi, tetapi juga oleh pendidikan. Ini pintu gerbang lahirnya elit baru yang tidak lagi hanya mengandalkan kekayaan pemilikan tanah atau kesuksesan berwirausaha. Pendidikan menyediakan peluang membangun karir dan jaringan sekolah-sekolah menjadi basis pembentukan kaum elit nasional.

Jaringan pendidikan inilah yang menjadi dasar rekrutmen kader bagi empat partai besar. Masyumi mengandalkan sekolah-sekolah madrasah yang berorientasi modernisme Islam. NU mengandalkan pesantren tradisional, PNI mengandalkan sekolah Taman Siswa dan sekolah-sekolah Kristen. Jaringan sekolah-sekolah ikut melahirkan golongan santri menjadi kelas politik, dan selanjutnya melalui proses yang lebih lambat menjadi kelas kapital.

Pembelahan sosial yang bertransformasi menjadi pembelahan politik sangat menandai bagaimana demokrasi bekerja di era 1950-an. Partai-partai politik dengan dorongan ideologis yang kuat memperebutkan dukungan masyarakat. Akibatnya, meskipun partai-partai memiliki basis nyata di masyarakat, tetapi sistem kepartaian justru menjadi rentan, atau mudah runtuh. Sungguh ironis demokrasi multipartai 1950-an. Partai memiliki basis nyata dalam masyarakat, tetapi sistem kepartaian justru sangat rapuh.

Hari ini, trikotomi priyayi, santri dan abangan masih ada, tapi cenderung semakin kabur. Wajah jagad politik kita sebagian masih diisi kelompok yang menginginkan agar batas-batas itu tetap ditegaskan. Sebagian lainnya mengambil jalan pragmatis. Sebagian lagi bahkan tidak merasa perlu menarik batas tegas. Let the people decide their own political choice.

Jadi, benarkah kita telah memasuki era “post trikotomi priyayi santri abangan”? Atau, semacam masyarakat modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbangun bersama semangat keagamaan. Untuk mendapatkan jawaban, sepertinya diperlukan penelitian antropologi baru sekelas penelitian Pak Geertz 70 tahun lalu!